この本(傍点)はあとがきを書くために翻訳した──と冗談まじりに口にしたのは、忘年会には少し早い、楽しい酒席でのことだった。するとテーブルの端から「訳者あとがき」について原稿依頼が飛んできた。締め切りまで間があったので、それは頭の引き出しにしまい込まれた。ところが、冬だというのになにやら薄暗がりでつぶつぶが芽を出して、光を放ちはじめた。あれはひょっとしたら、口から出まかせではなくて本当だったんじゃないか、本当にあとがきを書くために翻訳したんじゃないのか、とつぶつぶが問いつづけるのだ。

「この本」とは昨秋、新訳したJ・M・クッツェーの初作『ダスクランズ』(人文書院刊)のことだ。そういえば翻訳作業のスケジュールでは、あとがきを書く時間を二カ月と最初から見積もっていたんだ。約四十枚と編集担当者にも伝えてあったじゃないか──増えたけど。仕上がった訳をそばに寝かせて、あとがきを書いた。取り憑かれたように、二十四時間そればかり。あそこはやっぱりこうかもしれない、ふと浮かんだことばを書きつけるため、真夜中にがばっと起きあがってキーボードに向かう、そんな日がつづいて「J・M・クッツェーと終わりなき自問」がぼんやりと形になっていった。

二〇一七年三月下旬にクッツェー研究の第一人者デイヴィッド・アトウェル氏が来日して事実関係をあれこれ確認できて、あとがきはとてもすっきりしてきた。だが、それにも増して自分でもはっきりさせたかったのは、一度日本語になった作品をあらたに訳し直す理由である。この作家は一九七四年に『ダスクランズ』を出してから現在までどんな作品を書き継いできたか、その作品群を一望にするとなにが見えてくるか、それは書いてみなければ分からなかった。クッツェーという作家を日本に紹介することになった拙訳『マイケル・K』の出版からでさえ、ほぼ三十年が過ぎている。作家を見る視点を日本の読者、世界の読者がどのように変化させてきたかも探りたかった。寝ても覚めてもとはこのことか、と思いながら遅い春の日々を送った。さて。

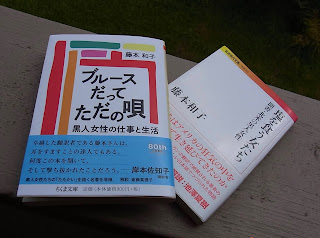

翻訳はね、コンテキストが生命よ!──と藤本和子さんはいった。八〇年代初めにわたしが翻訳をやろうと思ったときのことだ。きっかけは、これまでにも何度か書いてきたが、「女たちの同時代 北米黒人女性作家選 全七巻」との出会いだった。その編集翻訳をやってのけたのが藤本さんと、朝日新聞社図書編集室の故・渾大防三恵さんだ。一九三九年生まれの藤本さんは、この仕事を三十代後半から四十代にかけてやったことになる(驚嘆!)が、そのとき『塩を食う女たち』という黒人女性の聞き書き集も出している(岩波現代文庫に入ったのは本当に嬉しい)。

翻訳はね、コンテキストが生命よ!──と藤本和子さんはいった。八〇年代初めにわたしが翻訳をやろうと思ったときのことだ。きっかけは、これまでにも何度か書いてきたが、「女たちの同時代 北米黒人女性作家選 全七巻」との出会いだった。その編集翻訳をやってのけたのが藤本さんと、朝日新聞社図書編集室の故・渾大防三恵さんだ。一九三九年生まれの藤本さんは、この仕事を三十代後半から四十代にかけてやったことになる(驚嘆!)が、そのとき『塩を食う女たち』という黒人女性の聞き書き集も出している(岩波現代文庫に入ったのは本当に嬉しい)。

選集には「女たちの同時代」とあるように、同時代を生きる黒い女たちの圧倒的な声があった。その力強さと存在感に打ちのめされて、貪るように読んだ。知らないうちに自分は「衰弱」していたのではないかと気づいたのだ。気づけばあとは回復をめざすのみで、そのパワーをもっぱらアフリカン・アメリカンの女性たちの作品群からもらったのだ。

怒涛の六〇年代末から七〇年代初めにかけてたまたま学生時代を送り、四苦八苦しながら子育てのトンネルに入り、出口に光が見えたのはこの選集と『塩を食う女たち』を読んだときで、あれはわたしにとって生き延びるための文学だった、といまも思う。だから翻訳紹介をするときは呪文を唱えるように、コンテキスト、コンテキストとつぶやいてしまう。藤本さんからは、ただの紹介屋にはならないで、とも言われた記憶がある。わたしがそう受け止めただけかもしれない。ところが。

「あとがきはノイズだ」と言う人がいると聞いた。唖然とした。

アフリカから出てくる文学や、アフリカにオリジンをもつ作家を紹介するとき、その背景を解説するだけでかなりの分量になる。たとえ詳細に書いても、受け手の網の目が粗いときは思うように伝わらない。そんなもどかしさを体験してきた者に「あとがきはノイズ」とはびっくりするような主張だった。そこからは、あとがきなどなしに読者は作品とじかに接する方がいいと言う「正論」が響いてくる。作品の真価は作品のみで理解されるべきだと言い切れる強さがにじみ出てくる。だが、その強さはどこからくるのだろう。

目を凝らし、耳をそばだてて観察すると、おぼろげに見えてくるものがある。「あとがきノイズ論」を支えているのは、かりにそこにあっても、目に見えるものだけが存在して見えないものは無、と断言できるマジョリティゆえの強さではないのか。ラルフ・エリソンの小説『見えない人間』を思い出す。人間以下のものとして無視されてきた存在が書くことで可視化され、書かれることで存在を主張しはじめる、そのことをこのタイトルは示している。

敗戦後、日本に入ってくる情報は圧倒的にアメリカから、となった。それを世界の情報をめぐる「非対称性」と言ってみる。わかったようで実感の伴わない表現だ。でもほら、バドワイザーに訳註はいらないけど、チブクビールはどう? ワシントンといえばすぐに当たりがつくけど、アブジャと言っても「?」となるでしょ。かく言う筆者もメルカトール図法の歪みから頭を解放するため、就職したての娘に地球儀を買ってもらったのは何歳の誕生日だったか。それを見て、おお、イスラム世界のなんと広いことか、とため息をついたのだった。そして世界を、地球上の人間の営みの全体像を、地球儀に乗って爪先立ちするつもりで想像してみるのだ。眼球の表面にごしごしと、懐疑というブラシをかけて。

アフリカ大陸南端で生まれた作家の作品を三十年前に翻訳しはじめたわたしは、「アフリカに文学あるの?」という問いに出くわすたびに絶句してきた。チママンダ・ンゴズィ・アディーチェのTEDトーク「シングル・ストーリーの危険性」が世界を駆けめぐったころから、さすがにそんな、あからさまに差別的な質問を面と向かって言う人は少なくなったけれど。アフリカ大陸は、面積だけでも日本が約八十個すっぽり入る広さで、国の数はゆうに五十を超えるのだ。どれほど多種多様な人たちが多種多様な文化をいとなんできたか、いるか。「暗黒大陸」として学んだ者(わたし)が蒙を啓かれることに遅すぎはしないのだと、今日も地球儀を引き寄せる。

なにをわたしは言いたいのだろう? 文学作品を日本語に訳して出版するプロセスで、あとがきがノイズだと言えることが、どれほど特権的かということだ。もちろん場合にもよるが、そこにはいちいち説明しなくても、読者がすでに作品の背景や文化をある程度知っている、あるいは知らなくていい、という前提が暗黙の了解としてある。それがいかに特権的なことか。イギリスの文化、フランスの文化、と言い換えてもこれはある程度あてはまるだろう。日本とアメリカとヨーロッパだけが「世界」の中心ではないのだと陳腐なことをまた言わなければならないのだろうか。でも「欧米」とひとくくりにする乱暴な物言いが「あとがきノイズ論」では生き生きとよみがえるのだ。

一歩踏み込んで、もう少し奥行きをもって見てみると、そのアメリカでさえ、たとえば黒人文学と呼ばれるものは、ある程度の歴史的、社会的背景を浮上させる解説がなければ伝わりにくいことがわかるだろう。その事実と早い時期から向き合ったのが先述した「北米黒人女性作家選」だった。全七巻の各巻に、丁寧な解説と日本で書くことを仕事とする女性たちの「応答」の文章が添えられていた。ントザキ・シャンゲの『死ぬことを考えた黒い女たちのために』の巻末には、先日他界した石牟礼道子さんがエッセイを寄せている。つまり、読者の社会内部の「見えない存在」を照らし出す網が、国境や言語を越えるつながりとして準備されていたのだ。

そこには、六〇年代南部アメリカの公民権運動、都市部の貧困対策として子供たちに給食を提供することから始まったブラックパンサーの運動、それらをくぐり抜けて滋味豊かな果実として生み出された黒人女性作家たちの作品と、その全体像を伝えたいと腐心する編者たちの熱意があった。通信手段は郵便、電話、テレックス等に限られ、インターネットはおろかファクスさえない時代だ。作品を日本語に移し替えて読者に手渡すときの立体化、コンテキストの可視化への努力がそこからはひしひしと伝わってくる。アフリカン・アメリカンのアート作品を全巻にあしらった美しい平野甲賀氏の装丁によるこの選集は、出版文化賞にあたいするきわめて先駆的な仕事だった。当時のアカデミズムには逆立ちしてもなし得ない性質の仕業だったのではないか。しかし、時代はバブル期へ向かい、その後の流れはアメリカ発のミニマリズムへと舵を切り、他者と関わらないことを強く決意する端正な文体の小説が読まれる時代へと向かった。

いま、顔を黒塗りするミンストレルショーに差別のニュアンスがあることが指摘される時代を迎えて、ようやく奴隷制をめぐる歴史は過去のものではないと認識されるようになったのだろうか。だとすれば、これまで翻訳文化が「主に」追いかけてきたアメリカは「白い」アメリカだったと知るべきだろう。それが認識の地図を激しくゆがめてきたことも。

「訳者あとがき」はノイズなどではない。とはいえ、どれほど調べて書いても、それに代価が支払われるわけではなく、やればやるほどボランティア性が高くなる作業だ。それでも、訳者あとがきは、そばにあるのに見えなかった世界を示す広角レンズになる。広い視野から世界を見渡すパースペクティヴ装置にもなる。「コンテキストがすべて」とは、そのことを言っているのだろう。それは日本語文学に風通しのよさを吹き込む「同時代性」をも指差している。

それで『ダスクランズ』の新訳とあとがきはどうなったかといえば、視界は良好、クッツェーの現在地を伝える最新作『モラルの話』を、なんと英語のオリジナルより先に出すため翻訳中(二〇一八年五月刊行)、とお伝えしておく。

(岩波書店「図書」2018年5月号掲載)