ふと思い立って、こちらに再掲載します。今日はスリナム(旧オランダ領ギアナ)生まれのオランダの詩人の誕生日。

*******************************************************************************************************

菊の花たちが

挿してある花瓶はテーブルのうえにあり、

窓辺にある、が、それらは

窓辺にあるテーブル

のうえの花瓶

の菊の花たち

ではない。

ひどくきみを悩ませ

きみの髪を乱す風、それ

はきみの髪をかき乱す風で、

髪が乱れているときは

そのためにもう悩まされ

たくない、ときみが思う風だ。

氷のように透明で明晰な詩を書いた詩人、ハンス・ファファレーイ(1933〜90)は1977年、第三詩集『菊の花たち、漕ぎ手たち』で掛け値なしの評価をえた。右の詩はその詩集に収められた同名の詩の冒頭である。オランダ領ギニア(現スリナム)の首都パラマリボで生まれたファファレーイは、五歳のときに母や兄とアムステルダムに移り、以来この地で暮らした。生地スリナムを去ったのはまだ幼いころで、その経験が作品内に反映されることはない。カリブ海出身について直接ふれることもきわめてまれだ。

この詩人の情熱はもっぱらヨーロッパ文化から受けた遺産に向けられる。詩篇の多くは自宅のあるアムステルダムを背景にしているようだが、特定できるものは少ない。彼の詩にはローカル色の徹底した欠如がある。

作品から詩人の日常を知ることもできない。だが彼自身が述べているように、自伝的なものは断片化され、集積されて詩の内部に忍び込み、豊かな連想をかき立てる。実際、ファファレーイの詩にみられるこの知的で地理的なコスモポリタニズムこそが、詩人の生地カリブ海の、クレオール文化のエコーを聞き取る場なのかもしれない。なぜなら、彼の描く風景は、切り離されながら彷徨う、移り住む者の眼差しを通したものだから。

ファファレーイが旅に出るのはもっぱら学生のころから訪れたクロアチアだ。ここで後に妻となる比較文学者、レラ・ゼチュコヴィッチと知り合い、以来、夏ごとに訪れる地中海の風景が、時を超えたエーゲ海風景へと溶け込み、ホメロスやサッポーへのオマージュとして詩篇に織り込まれることになる。

折りに触れて幾度もきみを愛さなければ、

ぼくにはきみがまったく未知のものだから

ぼくという存在の核とほとんど

おなじくらい未知であり、それは

ぼくの名前の記憶が、きれい

さっぱりと消えたあとも

永くつづく羽ばたきだ。ときどき、

ふとわれに返ると、ぼくたちの家が

さわさわと音をたてだし、大声で

きみの名を呼びたい思いにかられるとき、

ぼくは、この頭のなかにいるきみを

ふたたび見つける、……

これは88年の詩集『忘却にあらがい』所収の「甦った、ペルセポネ」の冒頭だが、ここにみられる「剥離する意識」はくりかえし彼の作品にあらわれる主題だ。自分はいったいだれなのか、どこにいるのか、このまま存在しつづけることが可能なのか。そんな不安を、意識の層を何枚も剥がしながら書き留めようとする姿勢がこの詩人にはある。

事物の絶え間ない動きによって、いずれだれもが飲み込まれていく沈黙と忘却。それに抗うこともまたこの詩人のテーマとなる。「時を止める」ために用いる方法は「ゼノンの矢のパラドックス」のイメージだ。時間を小さく区切れば区切るほど、空中を飛ぶ矢の飛距離は短くなり、区切りを無限に小さくすれば時間は静止するという逆説。

時を止めるいまひとつの方法として浮上するのは記憶だ。だが実際の出来事とその記憶はむろんおなじものではない。81年の詩集『光降る』の次の詩は、ハンスとレラがクロアチアの叔母の庭を訪問したときのものだ。

記憶が、みずからの意思で

したいことをするように、ぼくたちは

いま一度かぶりつく、ほぼ同時に

そろって、トウモロコシの畝

のあいだで、彼女は彼女の

杏に、ぼくはぼくの杏に

これは記憶そのものが無情にも変化することを、痛烈に喚起する詩行である。

動きによる腐朽を食い止める方法としてさらに、ファファレーイは哲学を取り込む。無我の境地へいたるための瞑想によって、おのれを世界から遠ざけるのだ。その思想の背景にはソクラテス以前、とりわけヘラクレイトスの影響が色濃くみられる。火を万物の流転の核とする苛烈な思想だ。たとえば先の「菊の花たち、漕ぎ手たち」の次の詩行。

あらゆるものに内在する

虚空は、現実に

あり、かくも激しく動いて、

やがて最後のことばの

響きに混交する、

(それはいま、唇を通過する

ことを拒み)、まず唇を愛

撫し、躊躇うことなく唇を

抉る。……

この詩篇の最終部がまた印象的で、ファファレーイの手になるとオランダでさえ、水路や畑がひどく不分明になっていく。

徐々に──近づいて

くる、八人の漕ぎ手

たちは、しだいに内陸へ入り

みずからの神話のなかに入り、

漕ぐたびに、故郷から

さらに離れ、力のかぎり漕ぎすすみ、

水が消えるまで広がり、

そして彼らは風景全体をへり

まで充たす。八人は──

さらに内陸へ漕ぎすすみ、

風景は、もはや水が

ないため、膨れあがる

風景に。風景を、

さらに漕ぎすすみ

内陸へ、陸に

漕ぎ手たちの姿なく、漕ぎ

争われた陸となる。

私がファファレーイを知ったのは J・M・クッツェー訳によるオランダ詩のアンソロジー『漕ぎ手たちのいる風景』のなかだった。出身地こそ南アフリカと違うけれど、クッツェーもまたオランダ系植民者の末裔である。彼はファファレーイを「その世代でもっとも純粋な詩的知性の持ち主であり、その詩は宝石のように美しく、本を閉じたあとも永く、エコーのように心に響く」と絶賛する。

硬質な語と語のあいだに響く沈黙、そこに滲み出るもの──そんな魅力が、国境や言語を越え、時間さえも超えて、読む者の心を震わせるのだろう。

*英訳版の使用を快諾してくれたF・R・ジョーンズ氏、紹介の労を取ってくれたJ・M・クッツェー氏に深謝します。

**************************

「現代詩手帖 2009年1月号」に書いた文章に少し加筆しました。

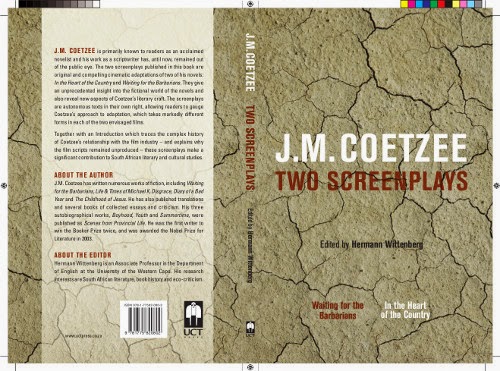

写真は、フランシス・ジョーンズ編訳のアンソロジー『忘却にあらがい/Against the Forgetting』(A New Directions Book,2004)。

ポール・オースターとJ・M・クッツェーの往復書簡集『ヒア・アンド・ナウ 往復書簡2008-2011』(岩波書店)が発売になりました。

ポール・オースターとJ・M・クッツェーの往復書簡集『ヒア・アンド・ナウ 往復書簡2008-2011』(岩波書店)が発売になりました。