30数年ぶりに、埃っぽいヴェロニク・サンソンのLPアルバムを引っ張りだして聴いた。雑誌「ラティーナ5月号」に彼女のインタビュー記事が載っていたからだ。でも、そもそものきっかけは、この号にアディーチェの『アメリカにいる、きみ』の書評が載っていると教えてくれた知人がいたからで、その表紙がヴェロニク・サンソンだったのだ。おお、なつかしい!!

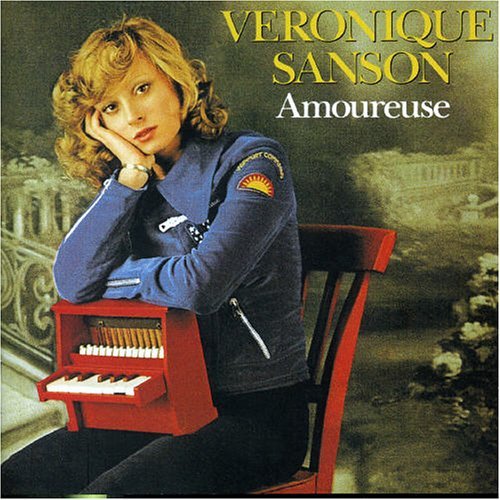

30数年ぶりに、埃っぽいヴェロニク・サンソンのLPアルバムを引っ張りだして聴いた。雑誌「ラティーナ5月号」に彼女のインタビュー記事が載っていたからだ。でも、そもそものきっかけは、この号にアディーチェの『アメリカにいる、きみ』の書評が載っていると教えてくれた知人がいたからで、その表紙がヴェロニク・サンソンだったのだ。おお、なつかしい!!手許に残っているLPアルバムは、1972年の初アルバム『愛のストーリー/Amoureuse』(日本版は1973年発売)と、1976年の来日記念アルバム『ヴァンクーヴァー/Vancouver』。なんといっても初アルバムの出だしの曲「Amoureuse」が、声ののびやかさといい、曲まわしといい、だんとつに良い。この2枚のアルバムのあいだに、もう2枚出ているのだけれど、手許にはない。でも、雑誌のディスコグラフィーにのっているジャケ写真を見る限り、どちらもよく覚えている写真だから、あるいは、買ったのかもしれない。だれかにあげてしまったのかな。手許にあるのは2枚とも、当時は非売品あつかいのプロモーショナル・コピーだから、ほかのアルバムは売ってしまったのかもしれない。

なぜ、ヴェロニク・サンソンをなつかしい、と思ったかというと、じつは、この来日記念版『ヴァンクーヴァー』の歌詞を、依頼されて訳したことがあったのだ。いま見ると拙い訳だけれど、ヴェロニクと1歳ちがいのわたしには、とても面白い体験だった。もう32年前のことだけれど。

雑誌の記事を読むと、ヴェロニク・サンソンはフランス初の女性シンガーソングライターという位置づけになるらしい。

1949年生まれで、裕福な家庭で育っている。でも、父母は対独レジスタンスの経歴の持ち主で(その後、父親は保守系国会議員になった)、2人姉妹の妹に生まれ(両親は男の子が欲しかったとか)、60年代から、つっぱり、反逆、家出、音楽活動、アメリカ人のロッカーと結婚、離婚と、一生反抗期みたいな人生だったのかもしれない。

そうか、そういうことだったのか。当時、その歌声を聞いたとき、わたしがまず感じたのは、「ひりひりするような痛みと愛されたいという心の渇き」だ。「自立しようとするフランス女の強さと脆さ」の感覚もあった。なにしろ、自己主張が強い。あの国の文化や歴史を考えれば、あたりまえだけれど、当時、愛聴していたバルバラのような、絶望的な暗さから突き抜けてくる深い魅力は、なかった。ジャズ・ヴォーカルのもつ包み込むような声の力も。でも、それはないものねだりだろう。

日本では荒井由実が出てきたころだ。

スティーヴン・スティルスと結婚して男の子を産んで、アメリカのコロラド住まいになって孤立感を深めているようなヴェロニクの歌声は、いささか荒れ模様ではあるけれど、いま聴いてもなかなか魅力的だ。その後、スティルスと別れて、離婚訴訟でもめて、アル中になって、息子に支えられてアル中を治療して・・・。

ヴェロニクもなかなか大変だったんだねえ、と思いながら30数年ぶりに聴いていると、アン・バートンのLPをかけたときは、近寄ってきてふんふんと嗅ぎまわったわが家の猫も、ヴェロニクの歌声とは相性がわるいのか、遠くで、ちんまりと緊張した面持ちで聴いているではないか。これには思わず笑ってしまった。

**********

註:アル中と「ヴァンクーヴァー」といえば、思い出すフランスの女性作家は誰でしょう?

答えは、マルグリット・デュラス。もうひとつ共通項がありますね。男の子をひとり産んでいること。